2016年の大きなトピックの1つが、2016年4月1日から始まる電力小売全面自由化(電力自由化)だ。

自由化といわれても、東京電力など地域の電力会社(僕が住む岡山県倉敷市は中国電力)が統廃合されるわけでもなく、イマイチ何が変わるのかが分からなかった。

敢えて言えば、電気料金が安くなる可能性が出てきたという事なのだろうが、実際どんなものなのか気になったので、電力自由化がどんなものなのかを含めて調べてみた。

ちなみに、オール電化である我が家の場合は現時点では全く得する要素はなさそうということは事前に宣言しておこうと思う。

本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

目次

電力小売全面自由化(電力自由化)とは何か

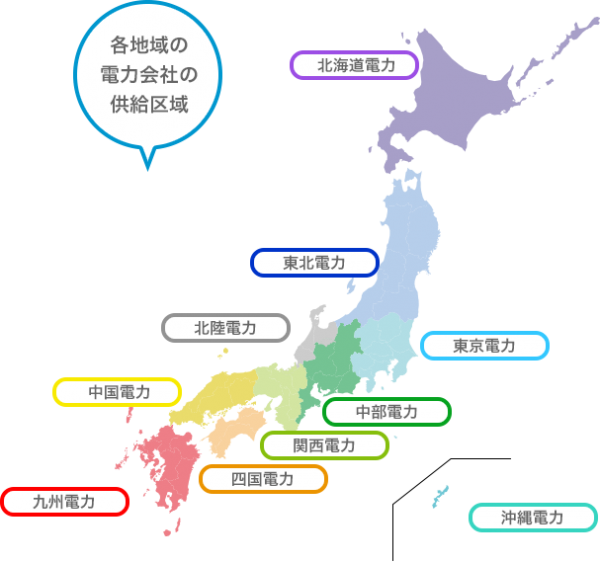

長らく電力の販売は地域独占だった。

僕が住む岡山県倉敷市は中国電力管内だが、例えばこれを関西地方の電力会社関西電力に切換えるような事はできなかった。電力会社は住む地域に依存し、自由に選択出来ないというのがこれまでの常識。

確かに、電気・ガス・水道はライフラインと呼ばれていて、独占と言われても特別反対するする理由もなかった。いくら嫌いと言ったところで選ぶ自由はないし、そもそも大きな違いがあるようにも思えないからだ。だが、独占というのはやはり様々な弊害を生む。

一番の問題は競争がないため、価格の決定権などが実質的に自由だと言うことだ。そういう問題があってか、電力自由化の話は実は何年も前から始まっている。

電力自由化の歴史

最初の小売自由化は、2000年3月に始まった。

まずは、「特別高圧」区分の大規模工場やデパート、オフィスビルが電力会社を自由に選ぶことができるようになり、新規参入した電力会社「新電力」からも電気を購入することが可能となった。

その後、2004年4月・2005年4月に、小売自由化の対象が「高圧」区分の中小規模工場や中小ビルへと徐々に拡大。

そして、仕上げが2016年4月1日から始まる、「低圧」区分の家庭や商店に広がり、全ての家庭や事業者が電力会社を自由に選べるようになる(=電力小売全面自由化)。

一般家庭向けの電力自由化の意義

こんな歴史を知らない人も多いと思う(僕もこの記事を書くために調べて初めて知った)。

ただ、電気の購入先を自由に選びたいという話は、ここ数年耳にするようになっていた。きっかけは、やはり東日本大震災だ。

東日本大震災直後に首都圏で実施された計画停電や、福島原子力発電所の事故に起因して、「東電ふざけるな!もう東電から買いたくない!」みたいな話が出てきて、議論が盛り上がり始めた印象がある。

実際、あの出来事をきっかけに電子力発電に極端に反対する人が増えた。そういう人にとって、割高であっても再生可能エネルギーで発電された電気の方が気分よく使えるだろうし、選択の自由があるって事は重要だと思う。

発送電分離の意味と知っておくべき事

電力自由化の話を理解する上で、料金プラン以外で知っておくべき話として発送電分離という言葉がある。

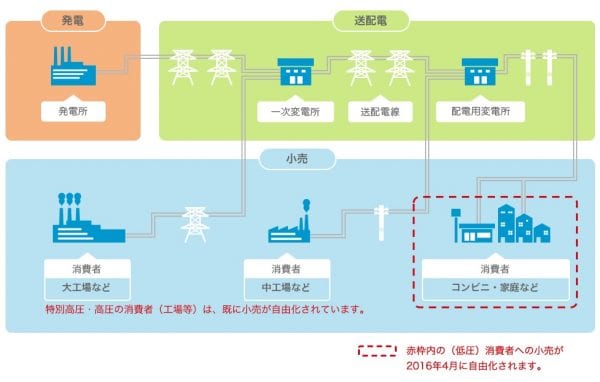

電力事業というのは大きく分けたら、3つに分類される。

| 分類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 発電 | 電気の製造を行う | 発電所(火力・水力・原子力など) |

| 送配電 | 電力を各家庭に送る | 電柱、変電所など |

| 小売 | 電気を消費者に販売する | 電気利用の契約や請求 |

これまではこの3つ全てを地域の電力会社が独占していたが、小売の部分が自由化されて地域の電力会社以外の参入が可能となるというのが電力自由化。

つまり、発電や送配電はそのまま地域の電力会社が行う。

この事が何を意味するかと言えば、電力自由化で地域の電力会社からauでんきなど他の事業者に切換えたとしても、以下のような事は発生しないということだ。

- 専用の電気配線工事を行う

- 電柱が倒れそうだったりしてもメンテナンスしてもらえない

- 1度解約したら地域の電力会社に戻ることは出来ない

- 一時的に何処とも契約していない状態になったとしても、その際は地域の電力会社からこれまで通り電力が購入出来る

ここを理解しておかないと、今後は固定電話・光ファイバー・携帯などのように各社から営業が活発になると思うが、上手く騙されて不要な契約をすることになってしまうように感じた。

電力自由化でどんな業者が参入するのか?

これらの話を理解したとして、実際2016年4月1日からどんな業者が参入してくるのかと言えば、これは非常に多種多様。大まかな区分けとしては、

- 既存の電力会社(地域の電力会社)

- 通信会社系(auでんき、ソフトバンクでんきなど)

- 都市ガス系(東京ガスなど)

- 石油会社系(ENEOSなど)

という感じだが今後もどんどん増えていくと思う。そして、料金メニューも多種多様になっていくと思う。

現状の料金メニューは家庭用として最も一般的な従量電灯(時間帯による電気代の違いが無いプラン)を想定しており、電化住宅などでの利用は想定していない。さらに言えば、各社様子見という雰囲気があり、料金的にも高くもないが安くもないため、あまり魅力は感じない。

また、これらの業者に共通していることが1つあって、それはセット割を前提にしているという事。通信会社系は非常に分かり易い。

現在も携帯と固定回線(光ファイバーなどのインターネット回線)でセット割が行われているが、現在利用しているスマホのキャリアと同じにする事で一定の割引やポイント還元が得られると言うものだ。ガスや石油会社も基本的には同じ考えだ。

だが、現時点では割引額も小さくそれほどメリットはないように思った。携帯の世界では2年縛りという話をよく聞くが、電力は35年縛りなんて冗談みたいな話も聞くわけで、わずかな割引を得るために、キツすぎる縛りを受けるのは得策ではないと思う。

電力自由化でメリットを受けられるのはどんな人か?

実際、電力自由化でメリットを受けられるのはどんな人かと考えた場合、僕は特に都市ガスを多く使う家庭が一番検討する価値があるように感じた。つまり、戸建て住宅・マンションに住んでいる人には検討の価値がありそうだ(マンションは集合住宅であるため高圧一括受電などで既に安くなっている可能性もあるため、要確認)。

そう思うようになったのには、理由がある。

僕は現在マイホーム住まいで、オール電化としている。つまり、電力使用量は多い方なのだが、試算してみると全くメリットがないのだ。

というのも、オール電化向け住宅は既存の料金プランでは、電化住宅向けの割引などがあり既に安くなっているため、これを超える割引はなかなか得られないようだ(2016年1月時点の話)。

電力自由化で購入先を変更する条件は「スマートメーター」の設置

ちなみに、この制度は自由化なので日本全国どこに住んでいても、地域毎に電力が購入出来る会社に違いはあっても利用可能だ。

ただ、1つだけ条件がある。それは、スマートメーターを設置する事(費用はかからない)。

スマートメーターとは東日本大震災の後に聞くようになった言葉だが、既存の電気メーターは電力会社に雇われた人が個別訪問して検針する。

これは地域独占の場合は良かったが、電力自由化で電気の購入先が世帯毎に分かれると難しくなる。この為通信モジュールを内蔵し自動検針可能な電気メーター。それがスマートメーター。

これを設置することで、購入先を自由変更後も使用量を業者が簡単に把握できるようになる。これはどちらかと言えば事業者側の都合だが、通信モジュールを内蔵しているため、今後はほぼリアルタイムに近い電力の使用状況や料金が把握できるようなサービスが提供される事が予想できる。これは利用者にとって、スマートメーターを設置するメリットになると思う。

だが、このスマートメーターの設置は、将来的には全世帯に設置される方向性だが、現在は申込みが必要。

そして、受付開始時期や切り換えにかかる日数は、地域の電力会社によって異なっている。例えば中国電力は2016年1月から受付がスタートしたが、中部電力は2015年9月頃から受付と切替が始まっているなど、全国一律ではない。

電力会社の切り換えを検討している方は、まず地域の電力会社にスマートメーターへの切替にどれくらい日数がかかるか確認する事をお勧めする。

電力自由化に伴う新料金プランと旧料金プランの扱い

2016年4月1日から電力自由化が開始するため、今後様々な業者が様々な料金プランを公開すると思うが、1つ重要な事がある。

それは、地域の電力会社が提供する既存の料金プラン(旧プラン)は、2016年4月以降新規加入受付を停止するという事だ。

※中国電力の場合。他社も基本的には同じ方向性だが時期は会社によって異なる

つまり、2016月4月1日から他社の電力を購入し、やっぱり料金高くなったのでやめて元に戻そうとしても、同じプランには戻せなくなる可能性が高い。

というのも、地域の電力会社も自由化に合わせて新しい料金プラン(新プラン)を始める、今後はそちらに一本化されるからだ。なので、比較検討は2016年3月までに行っておくことをお勧めする。

既存料金プラン(中国電力の場合)

参考までに2016年3月31日まで契約可能な、既存の料金プランは主に以下のようなものがある。

従量電灯A

従量電灯Aは一般的な住宅・アパートなどで最も多く契約されているもの。時間帯など関係無く、使った分だけ固定で料金が上昇していくパターンのプラン。

こちらのプランは2016年4月以降も契約可能。

| 料金区分 | 単位 | 料金単価 (税込) |

|

|---|---|---|---|

| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 330.26円 |

| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 20.34円 |

| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 26.90円 | |

| 300kWh超過 | 1kWh | 28.98円 | |

エコノミーナイト【時間帯別電灯】

電化住宅ではないが、昼間は家にいない単身・夫婦共働き世帯などで時間帯毎に電気料金が変わるプラン。最大の特徴は昼間(8時~23時)と夜間(23時~8時)で料金が大きく変る点。

こちらのプランは2016年4月以降契約出来なくなる。

| 料金区分 | 単位 | 料金単価 (税込) |

||

|---|---|---|---|---|

| 基 本 料 金 |

最初の10kVAまで | 1契約 | 1,188.00円 | |

| 10kVA超過 | 1kVA | 399.60円 | ||

| 電 力 量 料 金 |

昼 間 |

最初の90kWhまで | 1kWh | 21.81円 |

| 90kWh超過220kWhまで | 1kWh | 28.85円 | ||

| 220kWh超過 | 1kWh | 31.09円 | ||

| 夜間 | 1kWh | 10.02円 | ||

| 最低月額料金 | 1契約 | 410.40円 | ||

ファミリータイム〔プランII〕

電化住宅向けの料金プランであり、現在僕の家が契約しているプラン。

最大の特徴は時間帯毎(ディタイム、ファミリータイム、ナイトタイム)に料金が事なり、特に深夜電力がかなり安くなっていること。これはエコキュートなど電気給湯機が稼働する時間帯の電気代を押させることで、全体的な電気料金を安くする狙いがある。

ちなみにファミリータイム〔プランI〕というものも存在しており、プランIIと比べると、基本料金は割高に、電力量料金は割安なるため電気をより多く使う人向けのプランとなるが、基本的な考え方は同じとなる。

こちらのプランは2016年4月以降契約出来なくなる。

| 料 金 区 分 | 単位 | 料金単価(税込) | ||

|---|---|---|---|---|

| 基本料金 | 最初の10kVAまで | 1契約 | 1,188.00円 | |

| 10kVA超過 | 1kVA | 399.60円 | ||

| 電力量料金 | ディタイム | 夏季 | 1kWh | 37.14円 |

| その他季 | 1kWh | 32.10円 | ||

| ファミリータイム | 1kWh | 26.76円 | ||

| ナイトタイム | 1kWh | 10.02円 | ||

| 最低月額料金 | 1契約 | 410.40円 | ||

新料金プラン(中国電力の場合)

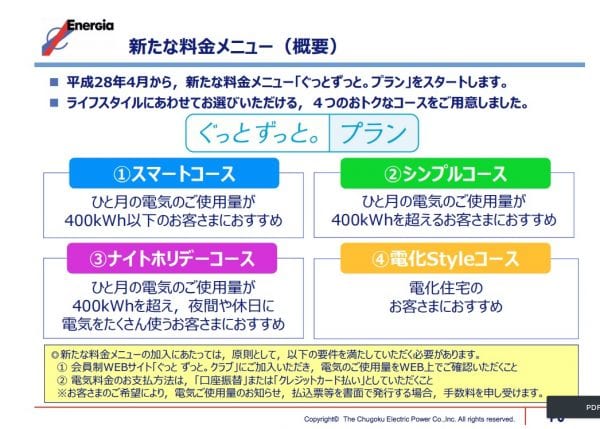

そしてこれが2016年4月1日以降始まる新料金プラン。

※中国電力の場合2016年4月1日以降、新規契約は全てこのプランとなる

スマートコース

旧料金プランの従量電灯Aに相当し、月の電気使用量が400kWh以下が対象となる、最も一般的なプラン。

従量電灯Aとの違いは最低料金を108円割安であること。それ以外は基本的に同じ考え方となる。

ということはアパート住まいの単身者などは、とりあえずこのプランに変えると年間1,200円ほど電気代は安くなる。

| 料金区分 | 単位 | 料金単価 平成28年5月31日 |

料金単価 平成28年6月1日以降 |

|

|---|---|---|---|---|

| 最低料金 | 最初の15kWhまで | 1契約 | 222.26円 | 223.26円 |

| 電力量料金 | 15kWh超過120kWhまで | 1kWh | 20.34円 | 20.40円 |

| 120kWh超過300kWhまで | 1kWh | 26.90円 | 26.96円 | |

| 300kWh超過 | 1kWh | 28.98円 | 29.04円 | |

シンプルコース

月の電気使用量が400kWhより多い家庭が対象となるプラン。

最低料金が存在せず、一律料金25.25円/kWhで利用できる。スマートコースは電気使用量が増えると段々高くなるが、このコースは一律のため使えば使うほど得というイメージになる。

ナイトホリデーコース

旧料金プランのエコノミーナイトに近いが、利便性が上がっている。

平日の夜間時間(21時~翌朝9時)と休日(終日)が安いというプランなので、単身・夫婦のみかつ共働きという世帯にはお得感が強い。

| 料 金 区 分 | 単位 | 料金単価 平成28年5月31日 |

料金単価 平成28年6月1日以降 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 基本料金 | 最初の10kVAまで | 1契約 | 1,188.00円 | 1,188.00円 | |

| 10kVA超過 | 1kVA | 399.60円 | 1,188.00円 | ||

| 電力量料金 | ディタイム | 夏季 | 1kWh | 40.15円 | 40.21円 |

| その他季 | 1kWh | 36.47円 | 36.53円 | ||

| ナイトタイム | 1kWh | 17.81円 | 17.87円 | ||

| ホリデータイム | 1kWh | 17.81円 | 17.87円 | ||

| 最低月額料金 | 1契約 | 1620.00円 | 1620.00円 | ||

電化Styleコース

そしてこれが、電化住宅向けのプラン。

つまり我が家が移行するとすれば、最有力となるプランだ。

基本的な考え方は、ナイトホリデーコースと同じとなっている。旧プランとの最大の違いは、休日料金が非常に安くなる事だと思う。

逆に旧プランの深夜料金ほど安いものは無くなったが、夫婦共働の子育て家庭であれば、このパターンにはマッチするため検討する価値はありそうだ。

| 料 金 区 分 | 単位 | 料金単価 平成28年5月31日 |

料金単価 平成28年6月1日以降 |

||

|---|---|---|---|---|---|

| 基本料金 | 最初の10kWまで | 1契約 | 1620.00円 | 1620.00円 | |

| 1最初の10kW超過 | 1kW | 399.60円 | 399.60円 | ||

| 電力量料金 | ディタイム | 夏季 | 1kWh | 32.02円 | 32.08円 |

| その他季 | 1kWh | 30.00円 | 30.06円 | ||

| ナイトタイム | 1kWh | 14.54円 | 14.60円 | ||

| ホリデータイム | 1kWh | 14.54円 | 14.60円 | ||

オール電化の戸建住宅で電力自由化後のプランに移行した場合の試算結果

試算結果を紹介する前に、前提条件を記載する。

現在の家族状況としては、

- 夫婦と子供2人の4人家族

- 夫婦共働き(=平日の日中は家に誰もいない)

というものだ。なのだが、2014年は妻が育児休業中であったためほぼ終日家にいる状態。2015年は4月以降妻が職場復帰したため昼間は誰も家にいなくなった。つまり、専業主婦がいる状態と共働き状態両方のデータがあるので双方記載する。

また、現在の契約状態は以下のようなものになる。

- 契約種別はファミリータイム2(中国電力のプラン)

- オール電化住宅(=電化住宅割引で10%引)

- 契約容量:6KVA

- マイコン割引対象:2KVA(エコキュート有り)

- 太陽光発電あり(3KW)

- 蓄電池有り

特に蓄電池は非常にマニアックで今使っている家庭は非常に少ないのでは無いかと思うが、2.5kwhの蓄電池を搭載している(住宅購入時にサービスでもらった)。機種としては『POWER YIILE PLUS』というものだが、まあ電気料金という意味ではおまけ程度と判断してよいかと思う。

というのも、安い深夜電力の時間帯に充電し、昼間の電気代が高い時間帯に使うというものだが、2.5kwhと容量も大きくないためだ。

というわけで各年毎に実際払った電気料金と、それを元にした新プランでの試算結果を紹介しようと思う。新プランは同じ中国電力の「電化Styleコース」を最有力候補とした。

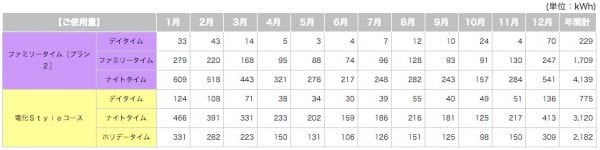

2014年の電気料金と試算結果

| 月 | デイ タイム |

ファミリー タイム |

ナイト タイム |

料金 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 33kWh | 279kWh | 609kWh | 14,967円 |

| 2月 | 43kWh | 220kWh | 518kWh | 12,894円 |

| 3月 | 14kWh | 168kWh | 443kWh | 10,047円 |

| 4月 | 5kWh | 95kWh | 321kWh | 6,763円 |

| 5月 | 3kWh | 88kWh | 276kWh | 6,420円 |

| 6月 | 4kWh | 74kWh | 217kWh | 5,409円 |

| 7月 | 7kWh | 96kWh | 248kWh | 6,457円 |

| 8月 | 12kWh | 128kWh | 282kWh | 7,844円 |

| 9月 | 10kWh | 93kWh | 243kWh | 6,355円 |

| 10月 | 24kWh | 91kWh | 157kWh | 5,702円 |

| 11月 | 4kWh | 130kWh | 284kWh | 8,425円 |

| 12月 | 70kWh | 247kWh | 541kWh | 15,456円 |

年間合計は106,739円となる。

そして、「電化Styleコース」へ移行した場合の試算は以下。

合計金額に1万円ほどの誤差があるが、その誤差を考慮しないとしても、15,000円程高くなった。

我が家の場合、深夜電力(23時〜8時)が安いため、電力を消費する家電(アイロン、食器洗い乾燥機、浴室乾燥など)を全てこの時間に使うように、基本的にタイマー制御をかけている。

なので、安い電力をかなり消費するわけだが、深夜電力の料金アップと電化住宅向けの割引(10%オフ)がなくなったことがかなり大きく影響していると分かった。

月毎の消費電力の試算を見ても、深夜電力(ナイトタイム)で大量に消費していた電力の大半が、新プランのないとタイムとホリデータイムに移転した。

この差額が高くなる要因だというのは良く分かる。

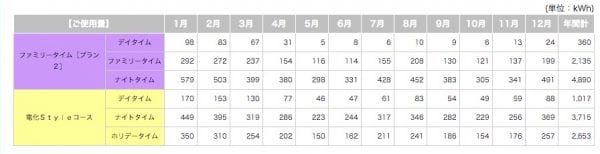

2015年の電気料金と試算結果

| 月 | デイ タイム |

ファミリー タイム |

ナイト タイム |

料金 |

|---|---|---|---|---|

| 1月 | 98kWh | 292kWh | 579kWh | 17,956円 |

| 2月 | 83kWh | 272kWh | 503kWh | 16,160円 |

| 3月 | 67kWh | 237kWh | 399kWh | 13,064円 |

| 4月 | 31kWh | 154kWh | 380kWh | 9,977円 |

| 5月 | 5kWh | 116kWh | 298kWh | 7,427円 |

| 6月 | 8kWh | 114kWh | 331kWh | 7,628円 |

| 7月 | 6kWh | 155kWh | 428kWh | 9,415円 |

| 8月 | 10kWh | 208kWh | 452kWh | 11,138円 |

| 9月 | 9kWh | 130kWh | 383kWh | 8,294円 |

| 10月 | 6kWh | 121kWh | 305kWh | 7,135円 |

| 11月 | 13kWh | 137kWh | 341kWh | 8,122円 |

| 12月 | 24kWh | 199kWh | 491kWh | 11,466円 |

年間合計は127,782円となる。

余談だが、2014年は日中も妻が家にいて、2015年は日中ほぼ家に誰もいない状態。つまり電力消費は減りそうなものだが、実は増えている。大きな要因は、家事負担軽減のために家電に頼る割合が増えたから。共働きはそういう意味で非効率な面はある。

そしてこれが試算結果だが、2014年と同様に高くなった。高くなった理由は同じと考えて良さそうだ。

終わりに

今回は同じ電力会社の新旧料金プランの比較のみだが、実際はもっと比較対象がある。

だが、電化住宅に関していえば現行プランのまま様子見というのが一番無難が気がする。何故かといえば、焦ってプランを変えても、今のプランにもう戻せないから。

電力自由化による影響は今後数年かけて出てくると思うし、その中で競争が起こり魅力的なプランを作る会社が出てくるかもしれない。

今は焦らずにそれを待つのが正解だと感じた。