2017年9月に発表された、iPhone 8シリーズ・iPhone Xは、共通仕様としての目玉機能がある

それは、

USB Power Delivery(USB-PD)の急速充電に対応したこと

Apple製品においては、Macを初めとして採用が増えていたが、遂にiPhoneでも対応したことで、遅いと言われていたiPhoneの充電問題が一気に解決する。

USB Power Delivery(USB-PD)について紹介しようと思う。

本ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。

目次

Appleが推進するUSB Power Delivery(USB-PD)

スマホやタブレットの普及で、充電機器を日常的に持ち歩くことは珍しく無くなった。

- モバイルバッテリー

- 充電ケーブル

を持ち歩いているのは、2018年現在はガジェット好きだけではないと思う。

ただ、このことで1つ問題が発生した。充電に時間がかかるということだ。

この為、今やほとんどのスマホ・タブレットが急速充電に対応している。代表的なものは、

- Androidが主に採用する『Quick Charge』

- USBの標準規格になりつつある『USB Power Delivery(USB-PD)』

の2つ。

だが、Quick Chargeは4.0という次期規格でUSB-PDと互換性を持たせると言われており、2018年現在はUSB-PDが急速充電の標準規格になりつつある状況だ。

そして、このUSB-PDをかなり早い段階から採用し、推進してきたのが他ならぬAppleだ。

また、2017年はNintendo Switchが対応したことで、さらに認知度が高くなった。

2015年発売の12インチMacBookからUSB-PDを採用

Appleが初めてUSB-PDを採用した製品は、2015年に発売した12インチMacBook。

- 外部インターフェースはUSB-TypeCポート1基のみ

- USB-Type CポートはUSB-PD対応で給電も担う

という、今見ても潔すぎるくらい割り切った仕様だ。僕は2016年モデルを購入し、その後2017年モデルも登場したが、現在のこの仕様は継続している。

さらに、

とAppleの次世代インターフェースはUSB-TypeCに切り替わってきている。

※MacBook ProとiMacはThunderbolt 3として採用(USB-Type C互換)

Appleは2年かけてはUSB-Type CとUSB-PDの認知度を広めてきたと僕は思っている。

ただ、ずっと疑問だった。

USB-Type Cは確かに便利だが、コネクタが大きすぎるのにiPhoneにどう搭載するのか?

と。

USB-Type Cポートの大きさをLightningと比較

なぜ、こんな疑問を持つのかと言えば、

USB-Type Cポートは意外と大きい

と感じるからだ。

確かに従来のUSB-Type Aと比較すれば、圧倒的にコンパクトだ。

だが、iPhoneとiPadが2012年発売のiPhone 5から採用するLightning端子は、USB-Type Cと同じく表裏一体という特徴を持ちつつコンパクトという特徴を持っている。

お分かりだろうか。結構大きいのだ。

Lightning端子の登場時はいらないって思っていたが、5年も経てば慣れるし、何より良く出来た端子だと実感する。

ただ、iPhoneは未だに急速充電に対応しておらず、そろそろなんとかして欲しいと思っていたので、

将来的にはiPhoneもUSB-Type Cになるんだろうなぁ

と思っていた。

iPad ProがUSB-PDに対応

ところがAppleは意外な方法で急速充電に対応してきた。

といっても、iPhoneの話ではなく2017年6月に発売した、iPad Proシリーズの話だ。

iPad Proシリーズは、

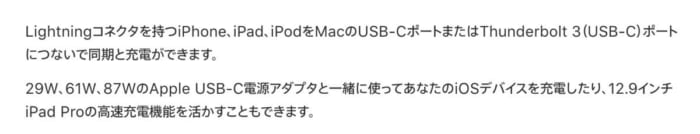

USB-C – LightningケーブルでのみUSB-PDに対応

という荒技を使って急速充電に対応してきた。公式サイトにも以下の記載がある。

ただ、現状USB-C – LightningケーブルはApple純正品しか存在しない。

価格は2018年に入り、USB-Aと同じ値段になったが

| 商品名 | 価格 |

|---|---|

| Lightning – USBケーブル | 2,200円 |

| USB-C – Lightningケーブル | 2,200円 |

LightningケーブルもMFI認証付きのサードパーティー製が普及し、価格もかなり安くなってきた中で、この価格は正直かなり高い。

iPad Proもそうだが、本体に同梱されるのはUSB-C用ではないし、さらに言えばACアダプタも必要だ。

※MacBookを持っている人なら共用は可能

導入のハードルは少々高いが、この形でUSB−PDに対応できるのなら、iPhoneだって仕組み上は同じ事が出来る。

そう思っていたが、iPhone 8・iPhone Xで現実のものとなった。

USB-PDに対応するメリット・デメリット

USB-PDに対応するメリットは、なんと言っても充電が早くなることだ。

ただ、導入のハードルは少々高く、

- 充電する機器

- ケーブル

- ACアダプタ

この全てがUSB-PDの規格を満たしておく必要があるため、全体的に価格が高くなる傾向にある。

サードパーティー製も増えてはいるがまだ少なく、価格相場的には、

| 商品名 | 価格 |

|---|---|

| ケーブル | 1,000〜2,000円 |

| ACアダプタ | 3,000〜5,000円 |

という感じになっており、100円ショップでも入手出来るような日はまだまだ遠そうだ。

ただ、その効果は絶大で、例えば僕が所有しているUSB-PD対応のモバイルバッテリーだと、20100mAhを通常の充電で12時間近くかかるところが4時間以下となっており、圧倒的に早い。

- 高いけど早い

- 安いけど遅い

このどちらを選択するかは価値観だが、僕は圧倒的に前者を支持するので、USB-PD対応機器にガジェットを軒並み置き換えて行っている。

iPhoneが対応すればこれでほぼ完璧と言える。

終わりに

近年のスマートフォンのトレンドは、

- 大画面化(大型化)

- 狭額縁化

の2つだと僕は思っている。

このことで結果として実現したのは、バッテリーの大型化と長寿命化で、iPhone 7 Plusとかだと普通に使う分には、1日使ってもバッテリー切れになることは少ない。

だが、その分充電に時間を要するようになっており、特にiPhoneにおいて急速充電への対応はもはや不可欠となっていた。

恐らくiPad Proと同じ路線での対応だとは思うが、

iPhoneの急速充電規格は何になるか?

は注目しておいて損はないと思う。

iPhoneが採用する技術が、事実上標準規格になるのはほぼ間違いないと思われるので。

「USB-C Lightningケーブル」購入はAppleからがおすすめ

iPhone 8を購入する

iPhone 8は販売終了となりました。

現在は後継モデルの「iPhone SE 第2世代」に販売が切り替わっています。

AppleではSIMフリー、キャリア版はSIMロックされていますが、条件を満たせばSIMロック解除可能です。

- 契約事務手数料が無料の、オンラインショップを活用する

- ストレージは基本「64GB」で十分

- カラーはトレンドに左右されず、「好み」で選ぶ

iPhone 8・7・6s用アクセサリについて

定番のケース・保護フィルム(ガラス)については、以下のまとめ記事をご覧ください。

ドコモでiPhoneを買うならオンラインショップがおすすめ

購入手続きはオンラインショップで行うのがおすすめです。

利用するメリットは、以下のようなものがあります。

- 24時間受付可能

- 2,750円以上の購入で送料無料

- 全手続きで事務手数料が「完全無料」

- キャンペーンが多い

- 公式ショップだから安心して購入できる

- 機種変更は「モバイル回線からの注文のみ可能

ドコモ最新キャンペーンページで詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください!

注目の料金プラン「ahamo」・「5Gギガホプレミア」

2021年3月以降、料金プランが大きく変わります。ほとんどの方はプラン変更する価値があるので理解しておきましょう。

「ahamo」が目立っていますが、1,000円値下げされて、テザリング込みで「データ通信無制限」の「5Gギガホプレミア」はヘビーユーザー要チェックプランです

元携帯ショップ店員の僕も驚くようなプランで、各社同種のプランを出しましたが、以下の記事で詳しく解説しています